奥州海道(2)白沢河原~氏家宿~喜連川宿~喜連川本町 その2

2025年4月5日

勝山城

奥州街道は阿久津大橋で鬼怒川を渡り、かつての鬼怒川の舟運で栄えた上阿久津地区に入ります。さらに鬼怒川に沿って北へ進み、段丘崖を上っていくと、左手一帯には勝山城址が広がっています。付近はさくら市の桜の名所がありますが、ソメイヨシノはまだ3分咲き程度です。

さくら市ミュージアムの裏手には本丸大手口に架かる木橋が復元されていて、橋を渡ると、大手口の両脇には土塁がそびえています。

大手口を抜けると、そこは本丸跡になります。

勝山城は鎌倉時代末期に氏家氏によって築城されたと言われています。南北朝時代(1336~1392年)になると、城主は氏家氏から芳賀氏に変わりました。そして、慶長2年(1597年)、主家にあたる宇都宮氏が豊臣秀吉によって改易され、その際に勝山城は廃城になりました。

この鈴なりの白い花はアセビでしょうか。

本丸の大手口とは反対側に搦手口跡があります。

搦手口を抜けると、眼下に鬼怒川の流れを望む崖上に出ます。鬼怒川が西側の要害になっていました。こちらの桜はこれからですね。

勝山城から戻る途中には、小さな建屋の中に光明寺の不動明王坐像を鋳造したときの木製の鋳型が展示されています。建屋には大きくガラス窓が取ってありますが、残念ながら陽の光で反射して中がよく見えません。通常、鋳型は廃棄されてしまうものなので、とても珍しいものだそうです。

県道まで戻り、県道を横断して正面の道に入ります。

すぐのベイシアの入口前を左折します。ひょっとしたら、下の写真の右手に途切れた旧道があったのかもしれません。

スーパーの駐車場の脇や民家の間を抜けると国道4号に出ます。ここは国道を横断して直進するのですが、信号も横断歩道もなく、片側2車線の交通量の多い交差点になっています。しばらく、左右を眺めていましたが、はるか彼方に見える左右両側の信号が赤になり、なんとか横断することができました。

田んぼや畑の中に民家が点在する地区を進むと、「お伊勢の森」と記された標識が立っています。奥まったところに木々が集まった島が見えます。かつては伊勢神宮から勧請した神社を祀っていたのでしょう。

JR宇都宮線の線路を渡ります。

旧奥州街道踏切です。

さらに、田んぼと住宅地の混在する街道を進みます。

国道4号を横断して10分強で奥州街道はT字路に突き当たり、左折します。

氏家宿

T字路の右手角には、馬頭観世音と地蔵尊の間に追分道標が立っています。T字路を左へ入るのが奥州街道、右に入るのは大谷街道になっています。説明板によると、道標の正面には「右 江戸海道」、左面には「左 水戸 かさま 下たて 下つま みち」と記されているようです。

この追分から氏家宿に入ります。

氏家宿を進みます。

この辺りが、かつての氏家宿の中心でした。

街灯には旧町名が表示されています。伝馬町、本町、、、。

氏家駅東入口交差点を通過します。左手の先にはJR氏家駅があります。

奥州街道は、その先、上町交差点を右折します。直進方面は会津中街道で追分になっています。

会津中街道は、天和3年(1683年)に起きた日光地震で会津西街道の五十里宿が堰止湖(五十里湖)により水没してしまい、う回路として会津藩が整備した街道です。氏家から矢板、板室、那須岳の脇を通って会津若松城下へ抜けるものでした。ちなみに会津西街道は今市から田島、大内を通り会津若松へ抜けるルートでした。しかし、後に会津西街道が再整備されることにより、会津中街道はあまり利用されなくなりました。

右折したすぐ先で、五行川に架かる五行橋を通ります。

五行川を渡ると櫻野地区に入ります。櫻野中交差点の先には、旧名主村上家の門が建っています。江戸時代中期のものです。

村上家の板塀の隣には、瀧澤家住宅の板塀が続きます。敷地の脇に建つ望楼付きの蔵座敷は街道からも目を引きます。

瀧澤家住宅は明治の実業家瀧澤喜平治が建てたもので、喜平治は養蚕業や銀行の経営で財をなしました。明治25年(1892年)に明治天皇は行幸の途中、瀧澤家で休憩されましたが、その際、蔵座敷の上に望楼を増築したと言われています。

瀧澤家住宅の立派な長屋門です。

左手には櫻野八幡宮の鳥居が立っています。社殿は300mほど奥に入ったところにあります。

街道脇には二十三夜塔や十九夜塔等の月待塔が立っています。二十三夜など特定の月齢に集まって飲食をして、お経を唱えて悪霊を追い払う月待講の供養碑です。

この辺りは板塀の続く大きなお宅を見ることができます。

奥州街道は、櫻野交差点で、右からの国道293号と合流します。ここから国道歩きが始まります。

その先、上野交差点の角には馬頭観音がひっそりと祀られています。

こちらは高原山あたりでしょうか。

国道に入って25分くらい歩き、一里塚跡付近に着きます。

一里塚の標識は、街道脇の個人のお宅の敷地内にあることを示しています。

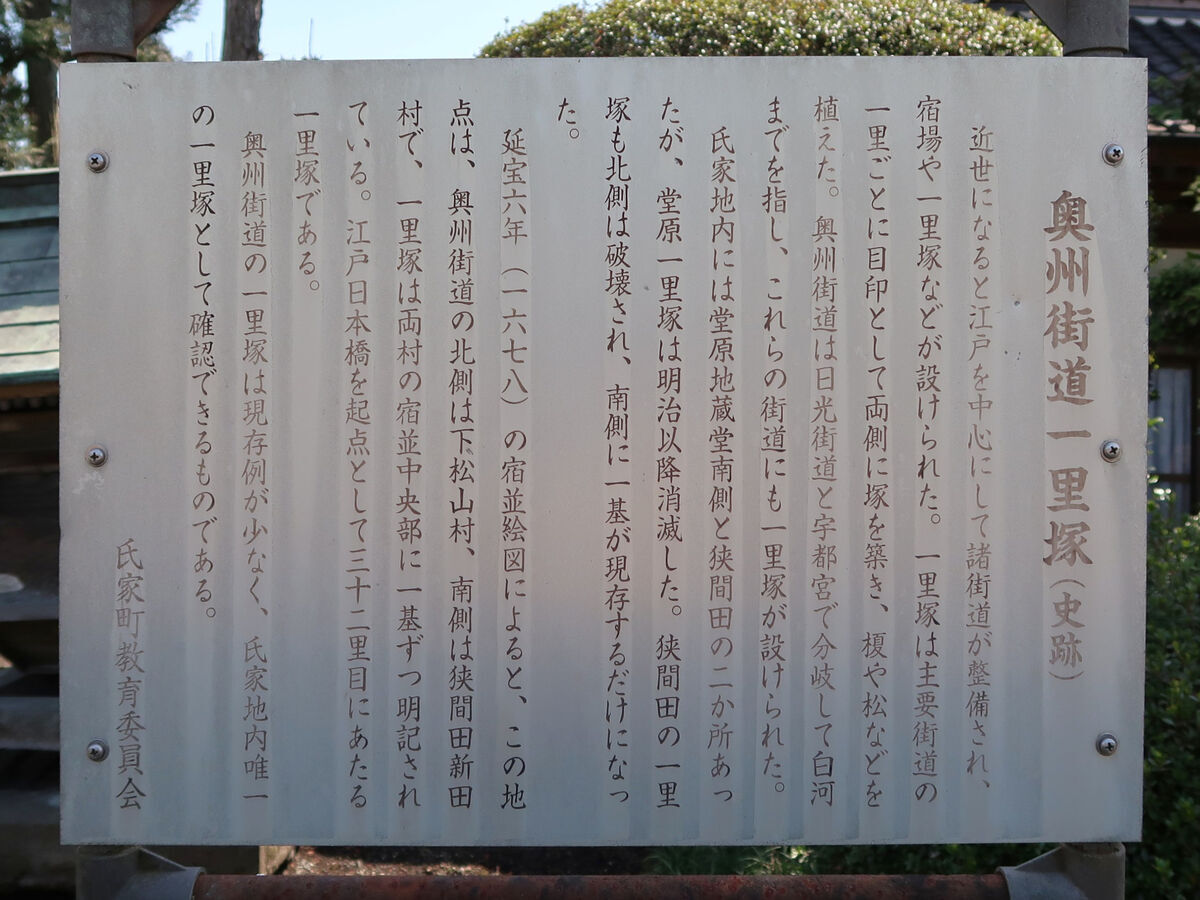

個人宅の中なので、もちろん立ち入れませんが、入口の先の塀の上に一里塚の説明板が立っています。どうやら、この説明板の裏に一里塚の南塚が現存しているようです。民家の敷地に取り入れられ、うまい具合に今でも残ったようです。狭間田の一里塚で、日本橋から数えて32里目の一里塚です。